Os americanos chamam de “pato manco”. Os britânicos, ironicamente, de “rainha da Inglaterra” – desde que o país, na Revolução Gloriosa, se tornou uma monarquia parlamentarista, onde quem manda é o primeiro-ministro. Existem várias expressões para definir o governante que, em pleno mandato, por alguma circunstância dramática, perde a autoridade mínima para governar. A presidente Dilma Rousseff vive uma situação assim. Ela não consegue aprovar no Congresso as medidas necessárias para combater a crise econômica. A base aliada começa a desertar. Sete em cada dez brasileiros são favoráveis a seu impeachment. Na surdina, o vice-presidente Michel Temer articula um novo governo, ao lado do tucano José Serra. Oposicionistas como o ex-presidente Fernando Henrique pediram a renúncia de Dilma, e alguns correligionários, em privado, acharam que poderia ser uma boa solução. “Jamais renunciarei”, afirmou Dilma, diante de uma plateia de 600 convidados reunida, na terça-feira, dia 22, no Palácio do Planalto. Ao verbalizar que não sucumbirá à pressão popular e política, Dilma evidencia exatamente o contrário. Mostra quão profundamente frágil se encontra.

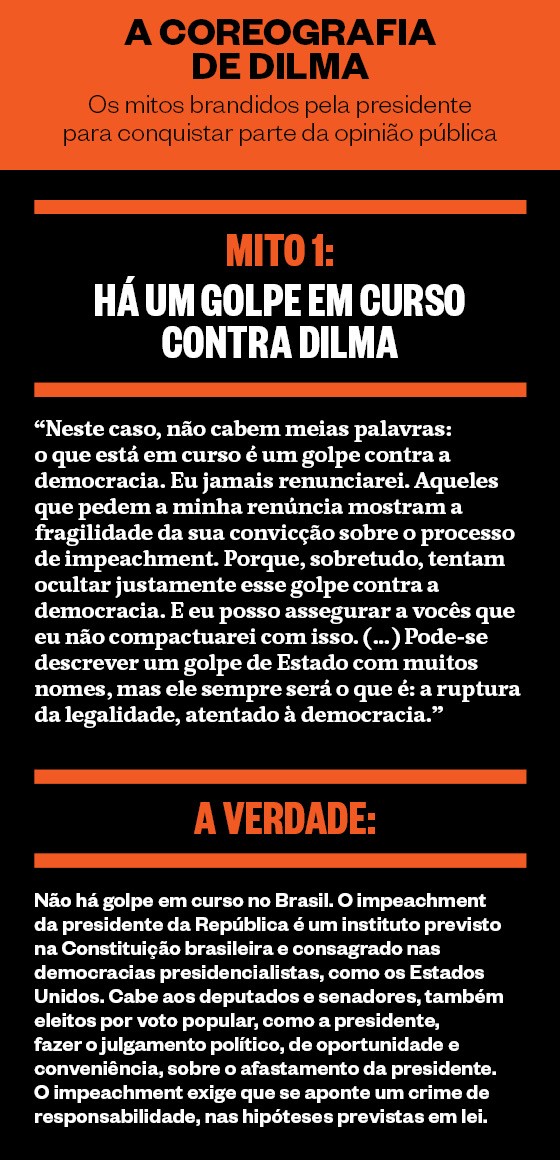

Naquela terça-feira, num encontro que parecia um comício, Dilma falou na sede do governo para juristas, advogados, magistrados, defensores públicos e políticos. O “Encontro com Juristas pela Legalidade e em Defesa da Democracia” foi milimetricamente coreografado como parte de uma estratégia elaborada pelo (até agora) ministro da Casa Civil, Jaques Wagner, pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, pelo ex-presidente Lula e pela própria Dilma. A estratégia tem um braço retórico e um braço parlamentar. O braço retórico inclui associar o impeachment – um processo democrático previsto na Constituição brasileira – com a palavra “golpe”. De preferência, fazendo um paralelo com outras épocas do país, como o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, ou a ditadura militar, instalada em 1964. Inclui também criar um antagonismo entre o governo e o Judiciário, personificado na figura do juiz federal Sergio Moro. E, agora, também à Ordem dos Advogados do Brasil, que se manifestou favoravelmente ao impeachment.

Em sua fala, Dilma amparou-se numa claque formada por Cardozo, Wagner e os também ministros Eugênio Aragão (Justiça) e Edinho Silva (Comunicação Social). Dilma discursou por pouco mais de 20 minutos. Até tentou esconder a angústia com o momento político ao adotar um tom de descontração no início de sua fala. Começou brincando que, em consideração ao estômago e à fome dos convidados, faria um agradecimento geral para ser breve. O aparente senso de humor não resistiu até o final do discurso. A certa altura, em tom emocional, Dilma começou a dar explicações daquilo que diz não ter feito. “Dirijo-me a vocês com a consciência tranquila de não ter cometido qualquer ato ilícito, qualquer irregularidade que leve a caracterizar crime de responsabilidade.” Até que se exaltou e ergueu o tom. “Condenar alguém por um crime que não praticou é uma injustiça brutal, uma ilegalidade. Já fui vítima dessa injustiça uma vez, durante a ditadura. E lutarei para não ser vítima de novo em plena democracia. O que está em curso é um golpe contra a democracia.”

>> O dia que bateu o desespero no governo Dilma

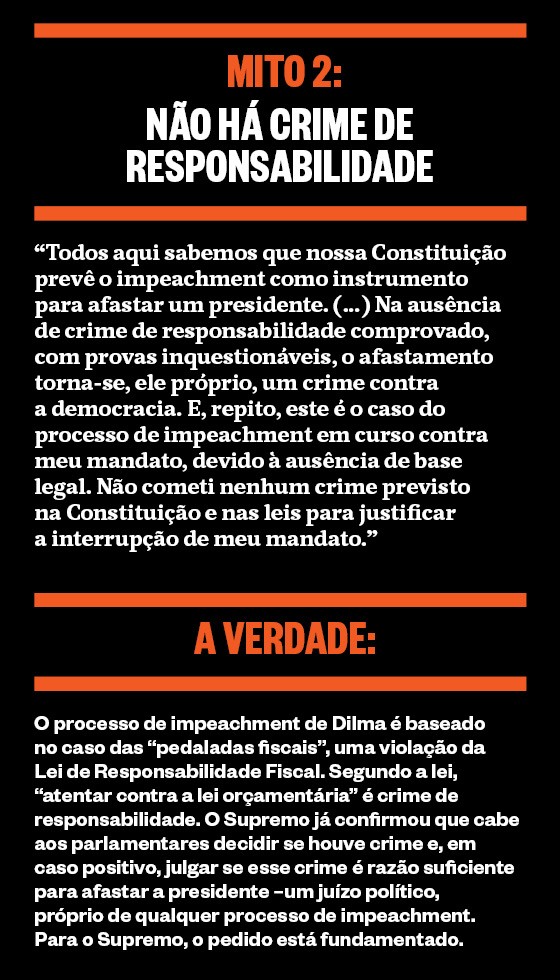

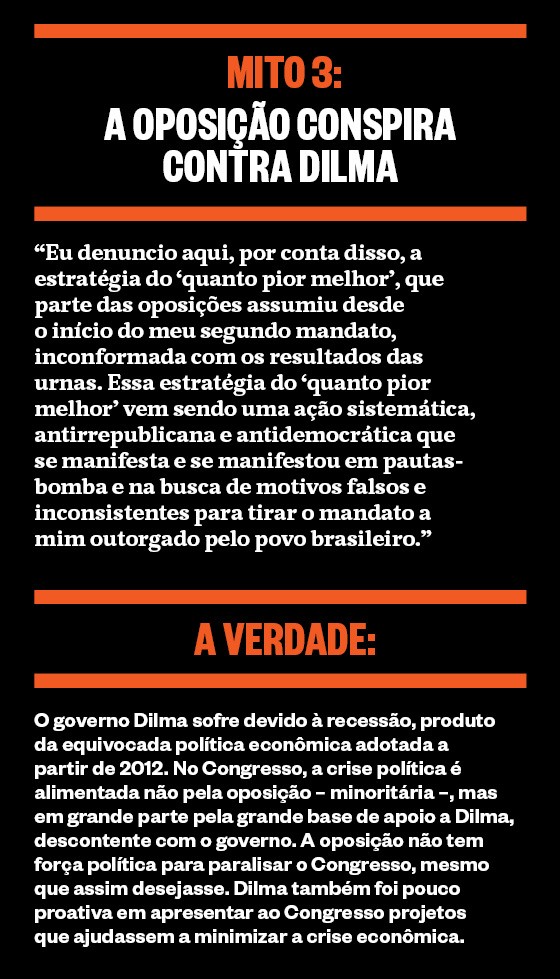

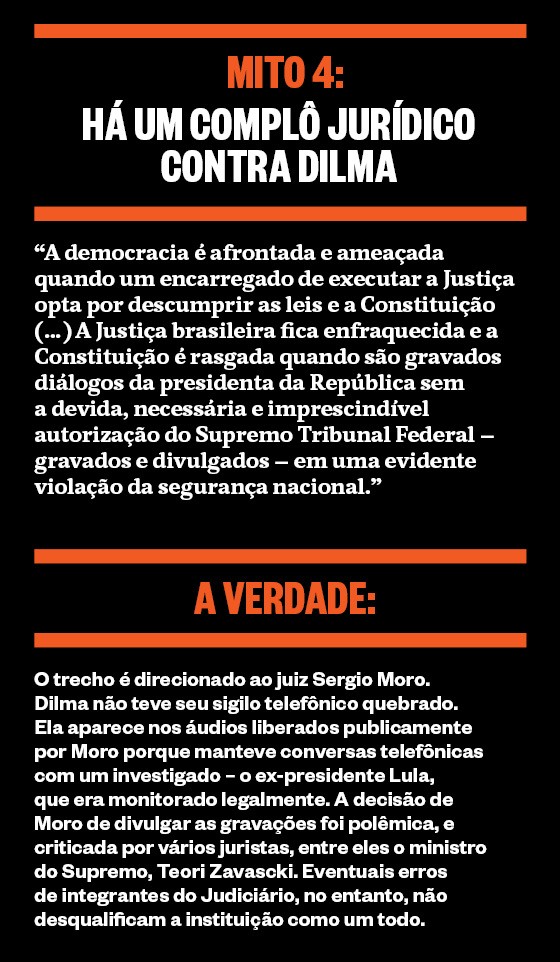

Em seu discurso, Dilma apelou para vários mitos. O já referido, do “golpe”. A confusão entre crime de responsabilidade, que leva ao impeachment – um processo político-administrativo –, e crime comum. O de que a culpada pela crise é a oposição, e não o governo. E a de que há um complô da Justiça. O que une tudo isso é a comparação, bastante forçada, entre a época atual e o período que antecedeu o golpe militar de 1964. Se o Congresso, de acordo com a Constituição, decidir pelo impeachment, o Brasil não se transformará numa ditadura. Assumirá o vice Michel Temer, como manda a lei. Em 2018, haverá novas eleições. Tudo de acordo com as regras democráticas.

>> Há sempre espaço para a boa política

Coube ao ex-juiz federal Flávio Dino, governador do Maranhão e, atualmente, um dos maiores aliados do Planalto, fazer as críticas mais incisivas à Justiça. “Quando um juiz comete abuso, não significa dizer que todos abusam, mas esse abuso judicial contamina a ordem jurídica”, afirmou, numa menção não explícita a Moro. Em outro trecho do discurso, Dino faz uma citação velada ao juiz federal Itagiba Catta Preta Neto, que deferiu uma liminar suspendendo a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. O juiz havia postado fotos nas redes sociais de sua participação em manifestações contra o governo. “Se um juiz, um procurador, quiser fazer passeata, há um caminho: basta pedir demissão do cargo. Mas não use a toga para fazer política, porque isso acaba por destruir o Poder Judiciário.” Trata-se de mais um truque de teatro: confundir eventuais deslizes de um ou outro membro do Judiciário com a instituição da Justiça como um todo.

De tempos em tempos, a claque irrompia em aplausos, ou bradava o slogan “Não vai ter golpe”. Ficou a impressão que Dilma, em seu discurso, pregava a convertidos. Que são muito mais, claro, que os 600 apoiadores que se reuniram no Palácio do Planalto. As manifestações da sexta-feira, dia 18, mostraram que Dilma não é Fernando Collor, que em 1992 renunciou para não sofrer impeachment sem praticamente nenhum apoio popular. Dilma conta com o apoio da militância petista tradicional, intelectuais e artistas respeitados que são formadores de opinião, e uma parcela da classe média que se vestiu de vermelho para se contrapor aos amarelos da passeata do domingo anterior.

Os dois grupos brandiram causas das quais quase ninguém discorda. Os vermelhos defendem a democracia, e os amarelos o combate à corrupção. A diferença entre os dois grupos – que deram lições de protesto democrático, com pouquíssimos episódios de violência – é que a democracia não está ameaçada. Já a corrupção, segundo as pesquisas, é o principal problema do país para a maioria dos brasileiros. Talvez a diferença de tamanho entre as manifestações – cerca de 3 milhões no país inteiro entre os amarelos, menos de 300 mil entre os vermelhos, de acordo com critérios semelhantes de medição – reflita isso. Não dá para falar em país dividido, já que a maioria dos brasileiros – sete em cada dez – gostaria que Dilma Rousseff saísse do governo. No Congresso, onde o impeachment realmente se decide, o contingente que apoia Dilma, importante mas minoritário, faria com que parlamentares mudassem de opinião?

Provavelmente não – e Dilma sabe disso. Tanto que a segunda frente de sua estratégia de sobrevivência é dentro do Parlamento. Uma primeira ofensiva se deu na Câmara. Avessa a conversas com políticos, Dilma foi convencida pelo ministro Ricardo Berzoini a receber líderes e presidentes das principais siglas da base: entre a segunda-feira, dia 21, e a quarta-feira, dia 23, a presidente recebeu dirigentes do PR, PP, PSD e PTB. Todos ocupam Pastas na Esplanada, mas ensaiam desembarque. Também foram destacados parlamentares governistas para convencer os colegas a apoiar o governo. O Planalto precisa garantir 172 votos na Câmara dos Deputados para derrubar o processo de impeachment. A leitura de consenso é que, se os deputados derem o aval para o afastamento de Dilma, os senadores não devem segurar o processo depois.

As lideranças governistas estão fazendo um mapeamento dos votos flutuantes na Câmara. A estratégia é conhecida – a mesma empregada por Frank Underwood na série de TV House of cards: estudar quais deputados estão mais suscetíveis à opinião pública, como aqueles que vão disputar prefeituras neste ano. O objetivo é traçar um diagnóstico de cada parlamentar, respondendo a questões como: quem são, como se elegeram, origem do voto e histórico de votações. Com esse mapa em mãos, o governo tenta ter uma contabilidade o mais fiel possível de quantos votos ainda pode contar na Câmara.

Enquanto isso, o principal aliado, o PMDB, sigla presidida pelo vice Michel Temer, ameaça deixar o governo após a reunião do diretório nacional, marcada para o dia 29. A bancada, tradicionalmente dividida, trava uma batalha para decidir sobre o desembarque do governo. Enquanto um grupo de deputados pressiona o comando do PMDB para que a saída do governo seja oficializada neste mês, ministros e ocupantes de cargos de segundo e terceiro escalão, além de autarquias, tentam postergar o desembarque.

Sete ministros do governo Dilma são do PMDB, e não querem deixar o governo. Eles se reuniram na semana passada e levaram a Temer um recado de Dilma e Lula: que a decisão sobre o desembarque seja adiada para abril. Apesar de ter dado sinais a alguns ministros de que concordaria em mudar a data da reunião do diretório, Temer cedeu à pressão de deputados e voltou atrás, mantendo a convocação para a terça-feira, dia 29. O governo centra esforços no PMDB não apenas porque se trata do principal partido da base aliada, com 69 deputados. Existe um problema adicional: muitos de seus parlamentares têm influência em siglas menores, como PP, PSD, PR e PTB.

Em paralelo, o governo monta uma estratégia de defesa na comissão de impeachment. É importante levar em consideração que o voto não é vinculativo – ou seja, os deputados podem acatar ou ignorar o parecer da Comissão na hora de decidirem sobre o impeachment. O governo considerou uma vitória o fato de que o presidente da Comissão, Rogério Rosso, retirou do processo os documentos da delação de Delcídio Amaral, que jogam sobre Dilma a suspeita de obstrução de Justiça. Se a delação fosse anexada ao processo, o governo recorreria ao Supremo Tribunal Federal, atrasando a votação.

No Senado, Lula e Dilma recorreram ao ex-presidente José Sarney e ao presidente da Casa, Renan Calheiros. Apesar da liturgia, a conversa de Lula com os dois caciques peemedebistas na última semana não foi muito animadora. Renan, como de costume, ao mesmo tempo dá sinais de que não aposta muito na sobrevivência do governo, mas também não deixa de indicar que ainda se mantém como aliado de Dilma. “Quando não há a caracterização do crime de responsabilidade, não é impeachment, o nome deve ser outro. É por isso que precisamos ter responsabilidade com o Brasil e com a democracia”, disse Renan, ao chegar ao Senado após encontro com os ex-presidentes.

Existe ainda uma terceira frente, que é a tentativa de conquistar apoio junto à opinião pública internacional. Os ministros José Eduardo Cardozo e Jaques Wagner foram destacados para falar com correspondentes estrangeiros na última semana. Uma rodada de conversas foi feita por Cardozo em São Paulo, enquanto Wagner foi ao Rio de Janeiro. Na quinta-feira, dia 24, a própria presidente Dilma Rousseff recebeu jornalistas de veículos estrangeiros no Palácio do Planalto. O objetivo das conversas era repetir o que vem sendo dito para a imprensa brasileira: que o processo de afastamento da petista significaria um novo golpe à democracia brasileira.

Tal esforço, no entanto, não tem sido frutífero. Nenhum dos principais veículos da imprensa internacional seguiu a linha, proposta pelo governo, de que a democracia brasileira estava ameaçada. A revista britânica The Economist trouxe em sua capa da edição latino-

americana uma foto da presidente Dilma Rousseff e a mensagem “Time to go” (hora de sair). A The Economist faz ressalva quanto às pedaladas fiscais que, no entender da reportagem, seriam uma razão insuficiente para o impeachment. Para a revista, seria melhor se Dilma saísse por obstruir a Justiça, por receber dinheiro do petrolão na campanha ou se renunciasse. Afora o apoio de alguns intelectuais de esquerda e uma menção da chanceler argentina, Susana Malcorra, que disse que o Mercosul poderia “eventualmente” acionar a cláusula democrática contra o Brasil, caso o impeachment de Dilma se consumasse, nenhum líder de peso se meteu numa questão interna da democracia brasileira. Entrou para o anedotário a trapalhada de um diplomata, Milton Rondó Filho, que enviou uma comunicação a diversas embaixadas alertando sobre a possibilidade de um golpe no Brasil – o que foi desmentido, horas depois, pelo secretário-geral do Itamaraty, Sérgio Danese.

Em sua guerra contra o impeachment, a presidente Dilma Rousseff usa as armas que lhe restam. É duvidoso, no entanto, que elas tenham alguma eficácia num cenário tão adverso.